O domingo, dia 20 de outubro, não foi um domingo qualquer, onde seria dia de lasanha, sofá, Netflix e Fantástico; era justamente um dia que marcava o segundo, e último, dia do Knotfest Brasil, edição 2024. Com uma expectativa de um público menor que o do primeiro dia, era possível categorizar os presentes em dois tipos: os cansados, porém experientes sobreviventes do primeiro dia, e aqueles que chegavam pela primeira vez para absorver a experiência do festival.

Logo na fila, já era possível perceber algumas diferenças gritantes no público, não apenas pelas roupas e nomes estampados nas camisetas pretas, que davam dicas dos motivadores do dia, mas também pela concentração de pessoas, que se mostrava maior em comparação ao mesmo período do sábado. De fato, ainda que houvesse menos pessoas, estas se propuseram a chegar em maior número e mais cedo, movidas principalmente pelas fanbases das bandas Bad Omens e Baby Metal, mostrando não só o vigor da juventude da maioria dos fãs presentes, como também (doa a quem doer) que a base do Rock/Metal vive e que as novas gerações estão se conectando e identificando com o que vem sendo produzido.

E coloca vigor nisso! Repetindo a mesma dinâmica em termos de um pontual horário de abertura, a entrada foi visivelmente mais disputada, esbaforida e caótica. Diferentemente do sábado, no que se diz respeito à grade, as pessoas já se aprumaram na posição de sardinhas enlatadas antes mesmo do início do evento, coisa que no primeiro dia se foi formando ao longo do mesmo. Dispensando maiores preocupações sobre a suposta forte chuva que nunca chegou (amém), as poucas, porém aglutinadas cabeças se posicionaram na expectativa para o início, que, para quem esteve no dia anterior, sabia que não demoraria tanto para começar o bombardeamento com as apresentações sequenciais.

Às 12h30, chegava a turma do The Monic com todo o simbolismo e representatividade em serem uma banda politizada, feminista e com muita mensagem, não só para passar. Com alguns problemas na guitarra da Dani Buarque (vocal/guitarra), a banda deu um show de carisma e energia do começo ao fim.

Com participações como a de Yasmin Amaral (Eskrota), retribuindo o convite do dia anterior e performando em TDA, momento que consagrou o primeiro mosh do dia, puxado inclusive pela própria Dani, que foi a única artista de todo o Knotfest a descer até o público, literalmente acordando a galera. A banda contou ainda com a participação de MC Taya para a faixa Bitch, Eu sou Incrível, trazendo provocações e reflexões sobre o rock e sua resistência não apenas nos centros urbanos, mas igualmente nas periferias.

Com riffs cativantes e momentos de grande potência com os guturais de Dani Buarque, a banda, que conta também com Alessandra Labelle (vocal/guitarra), Joan Bedin (vocal/baixo) e Thiago Coiote (vocal de apoio/bateria), foi uma feliz surpresa para muitos, sendo um positivo sinal de um dia promissor.

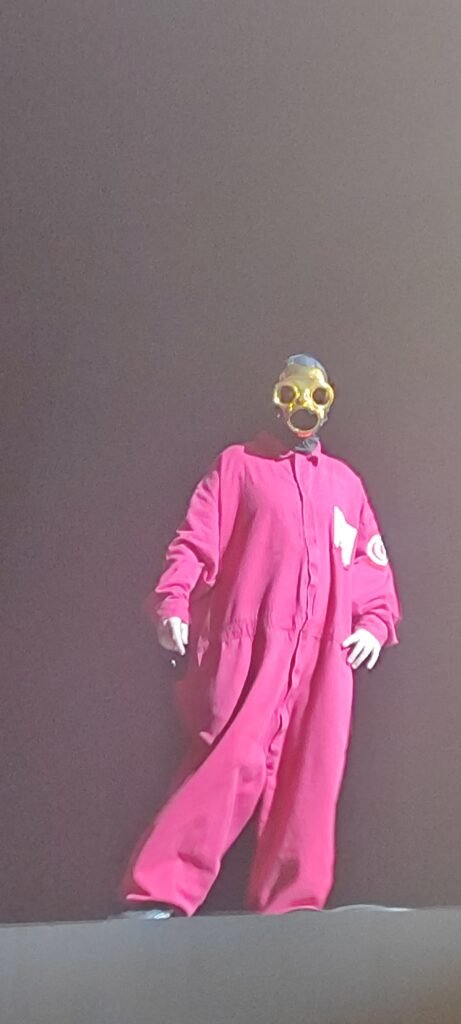

Na sequência se deu início à primeira apresentação internacional do dia com a peculiar cantora Poppy, uma artista que, ao longo dos últimos anos, vem experimentando diversos gêneros, tendo aparentemente achado seu nicho dentro de um metal mais alternativo e contemporâneo, com elementos sonoros que mesclam synth-pop, breakdowns e guturais; e elementos visuais que quebram com a estética tradicional.

Com uma proposta para lá de interessante, a clara base de fãs a apoiavam durante seu ato, valendo pontuar sua popularidade aumentada após parceria com o Bad Omens para a música V.A.N., música essa que não só gerou a expectativa de uma participação (que não chegou).

Performando um alter ego robotizado, ainda que trazendo toda uma teatralidade visualmente apelativa em razão da quebra de cores e arranjos típicos do que se esperaria de um show de metal, a falta de interação e conexão com o público, ainda que proposital, era geradora de certo desconforto, mas não causava estranheza para aqueles familiarizados com sua arte. Outro ponto que vale destacar foi a impressão e percepção de muitos presentes sobre um possível playback utilizado pela banda.

Goste ou desgoste, a primeira apresentação de Poppy, que aparentou satisfazer a maior parte do público, rapidamente chegou ao seu fim, dando espaço para uma das apresentações mais distintas, brasileiras, complexas e surpreendentes do dia, com o Metal Progressivo nordestino do Papangu.

Logo de cara, o sexteto chama a atenção pelo número, variedade de instrumentos e riqueza cultural que propõe através de melodias que misturam Rock, Jazz, MPB e Metal entre guturais, riffs, triângulos e galinhas de borracha (sim, galinhas de borracha). Certamente, uma harmonia que conduziu muitos a uma viagem sensorial e de carisma que, em primeiro lugar, consagra a musicalidade brasileira e o potencial sonoro que podemos empregar. É claro que, tal sonoridade, através de sua proposta “diferente”, pode e não foi vista com o maior dos ânimos por todos.

Talvez não foram todos que “acenderam a luz”, como diz a faixa do último álbum Lampião Rei: Acende a Luz, na apresentação impecável, orquestrada pelos integrantes Pedro Francisco (voz, guitarra, teclado, flauta, percussão, baixo), Vitor “Vespa” (bateria e percussão), Marco Mayer (voz e baixo), Hector Ruslan (guitarra e voz), Raí Accioly (voz e guitarra) e Rodolfo Salguero (teclado e voz), mas certamente, aos olhos atentos, este provou-se ser uma boa surpresa para o dia.

E com o fim da cacofonia harmônica do Papangu, era o momento da entrada do P.O.D., uma das bandas da geração Nu Metal, que, apesar de entortarem alguns narizes a desgosto devido ao posicionamento da banda ao longo dos anos com sua religiosidade e sendo inclusive tabelados como White Metal por alguns, trouxeram consigo grandes hits, junto a uma energia ímpar.

Entre interações e expressões de amor pelo Brasil, os americanos se mostravam completamente à vontade, fazendo brincadeiras e “desafios” que engajaram o público a fazer muito barulho e sacudir a poeira em músicas como Boom, intensificando moshes que refletiram em corpos espremidos na grade.

Com exceção de um momento em que ocorreu uma aparente falha técnica, que contou ainda com a fala de Marcos Curiel (guitarra) de “Isso é o que às vezes acontece quando realmente toca seus instrumentos ao vivo”, a apresentação de modo geral, foi muito sólida, entre “olé, olé, olés” e falas sobre um show mais energético do que se imaginaria. A apresentação do P.O.D. deu também espaço para um dos momentos mais legais do dia, com o coro do público cantando a dobradinha Youth of the Nation e Alive, músicas emblemáticas da geração anos 90-2000.

Com um público mais eufórico e energizado, na sequência, foi hora de elevar ainda mais as coisas com a chegada do Korzus ao recinto, trazendo toda a energia do Thrash Metal e mostrando para a fatia da juventude, que desconhecia a tradicional banda nacional, que aquele era o momento para os pits começarem a serem abertos.

Seguindo a linha de sets enxutos, porém pesados do palco Maggot, Marcello Pompeu (vocal) deu uma aula de energia e domínio sobre a audiência, incentivando o público a elevar os horns ou “chifrinhos” com as mãos ao ar e cantar os “Ie, Ie, os”.

Com muito bate-cabeça e dando uma aula sobre a energia “metalhead”, nossos corpos foram mais uma vez pressionados contra a grade, em resposta à euforia do público, provando por A mais B, que não era preciso de muita produção para elevar e contagiar a energia da galera.

Com a saída do Korzus, o palco ao lado começava a se preparar para uma das atrações mais aguardadas do dia: as ídols do Kawaii-Metal, Baby Metal.

Pela primeira vez no Brasil, a tríade Suzuka Nakamoto (Su-metal), Moa Kikuchi (Moametal) e Momoko Okazaki (Momometal) chegava para apresentar uma das propostas mais diferentes do metal (para o desgosto de muitos tiozões truezão), com direito a coreografia e ritmos que se assemelham muito a um show de Pop. No entanto, com breakdowns e fortes riffs, a dinâmica justaposta entre algo bonitinho, fofinho, dançante e com letras que lembram muito a simplicidade de algumas das músicas do System of a Down (como em Vicinity of Obscenity, em comparação com Papaya ou Gimme Chocolate!!), mostra que, às vezes, um bom ritmo e não se levar a sério é só o que é preciso.

Muitos ali também se propuseram a se deixar levar, brincando e se divertindo sem preconceitos, gerando ainda diversos bons momentos recheados de moshes, walls of death e muita pancadaria. Trazendo ainda performances que contaram com “participações” como em “METALI!!” (com a participação de Tom Morello, do RATM, nos telões) e RATATATA (com Eletric Callboy), a apresentação do Baby Metal foi uma das mais animadas do dia, movendo corpos de um lado para o outro, fazendo o pressionar na grade, em comparação ao próprio Korzus, soar como um passeio no parque.

Preciso comentar ainda sobre a aparição de Dick Siebert, baixo do Korzus, na lateral do palco Maggot, assistindo com ânimo e descontração à apresentação do Baby Metal, mais um motivo para qualquer tiozão do metal presente se deixar levar e curtir uma apresentação. Dando aula de carisma com direito a coraçõezinhos, do coreano ao “clássico”, o Baby Metal fever foi real, fazendo até o mais barbudo se deleitar com uma performance que deixou um gostinho de quero mais.

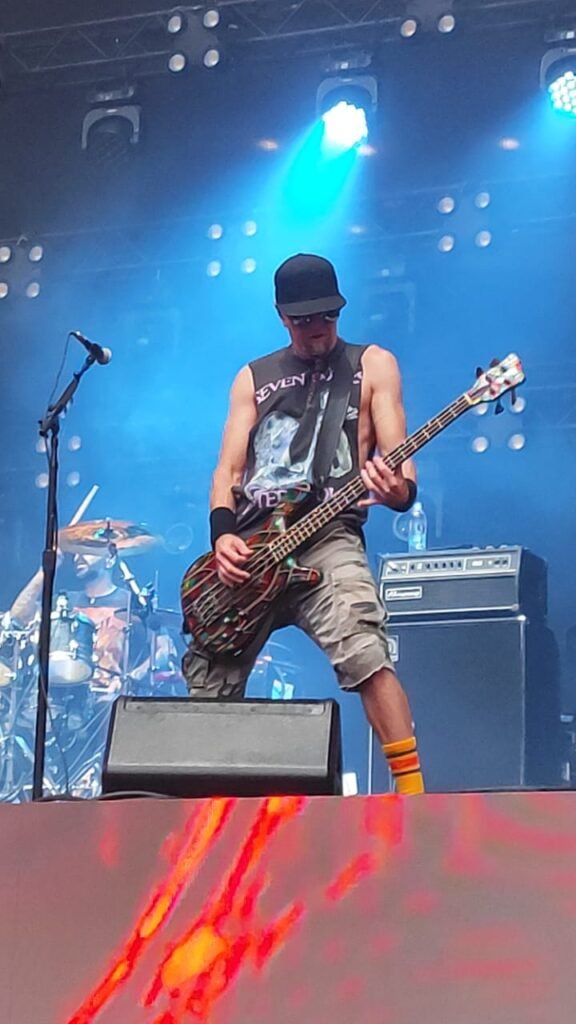

À medida que o fôlego era recuperado, tão já ele se perdeu de novo com a chegada do Seven Hours After Violet, a única banda internacional que tocou no palco Maggot. Banda que teve sua estreia em 2024, engana-se quem acha que o quinteto não chegou dominando; afinal, ainda que demorado para muitos perceberem, mas a “S.H.A.V.”, é a banda de ninguém menos que Shavo Odadjian, baixista do System of a Down.

“Discreto” (o máximo que deu para ser), com seus óculos escuros, boné e com sua inconfundível barbicha trançada, estava diante de nós um artista de uma banda que desde 2015 se pede para “Come to Brazil”. Se divertindo e entregando tudo de si no palco junto aos seus companheiros, vale destacar o gutural extremamente grave de Taylor Barber (vocal) e agudo de Alejandro Aranda (guitarra, vocal de suporte), formando um excelente contraponto vocal.

Com uma proposta mais puxada para um Metalcore, com elementos de Nu-metal, a banda conseguiu com tranquilidade se destacar por sua sonoridade. Porém, a real cereja do bolo veio na última música da banda, quando, à medida que Josh Johnson (bateria) se levantava e ia ao fundo, Shavo realizava um convite mais que especial, anunciando a presença de John Dolmayan para uma apresentação surpresa.

Com uma cara de quem sabia que estava aprontando, Shavo iniciou os primeiros riffs de Prison Song, música que instantaneamente tomou os corações de todos, onde pudemos desfrutar de um cover composto por 50% do SOAD. Infelizmente, fosse por falhas técnicas ou pela própria dificuldade da música (afinal, haja fôlego para acompanhar a sequência de falas de Serj), Taylor não conseguiu vestir a camisa por completo. Porém, para os fãs, o êxtase e alegria pela performance foi mais que o suficiente.

Muitos já respiravam por aparelhos quando um novo e relativamente simples palco era montado logo ao lado, mas que, de simplicidade em sua apresentação, não tinha nada. Com as inscrições Till Lindemann na bateria, aos poucos, se iniciava um curioso e intrigante show, que para desavisados o questionamento era “Será que ele toca alguma do Rammstein?” e, para os mais chegados o pensamento era “Vish. Será que ele vai fazer tudo o que sempre faz nesse show?”.

Sim, o polêmico frontman do Rammstein, Till Lindemann, regressou aos palcos brasileiros desde a última vinda da banda em 2016, desta vez, pela primeira vez, com seu projeto solo. Iniciado em 2015, em parceria com Peter Tägtgren (Hypocrisy/Pain) com apenas o nome Lindemann e posteriormente reformulado para Till Lindemann após a saída de Peter, a partir de 2021.

Provocante, explícito, incômodo e ultrajante. Estes são os principais adjetivos que compõem o lirismo e conceito do conjunto de Metal Industrial, que se difere e muito em sonoridade daquela característica do Rammstein, apesar de ter em sua essência alguns leves toques. Muita pele e pouca roupa e, ao invés de fogo para os espectadores, bolo e peixe cru: essas são as tradicionais fórmulas do irreverente show que certamente fora um dos mais prejudicados pelo evento.

Isso porque, desde seu início, as palavras “Censored” (censurado), em um colorido piscante, pulsavam pelo telão, deixando os fãs boquiabertos e os desavisados perdidos. Poucos compreenderam que uma das maiores censuras ocorria ao vivo. Iluminação reduzida e falta de peças fundamentais da composição de palco (como o pole dance utilizado por Constance Antoinette (teclado) e peças de vestuário de Joe Letz (bateria).

Sem dúvidas, apesar do profissionalismo, o descontentamento de Lindemann era perceptível, ainda que comprometido a entregar um bom show que trazia emoção passional e um misto de alegria e frustração. Músicas como Fat, Golden Shower, Praise Abort e Fish On deram aos espectadores uma amostra das letras típicas, fazendo parte das músicas em inglês da carreira solo de Till.

Frustração para o músico, frustração para quem achava que ouviria um “cover” de Rammstein e frustração para aqueles que esperavam uma performance completa. Certamente, este show se consolidou como o mais polêmico do Knotfest, não pela performance, mas pela questão: se fosse para abertamente censurar um artista e reduzir seu trabalho, limitando-o a não poder apresentar os elementos que o totalizam, será que realmente vale a pena trazê-lo?

Com o fim desta apresentação, que definitivamente ficou com um gostinho de “precisamos de mais” (e do jeito certo, em uma próxima vez), era hora de conferir outra banda em alta no cenário nacional: o Ego Kill Talent. Logo de cara, destacou-se a camiseta usada por Emilly Barreto (vocal), trazendo um Eloy Casagrande criança, de seus vídeos em programas mirins, em uma bateria com o logo do Slipknot — simplesmente o puro suco do meme brasileiro.

Mas, risadas à parte, apesar de enxuto, como todas as outras performances do palco Maggot, o EKT se destacou por sua sonoridade rítmica e gostosa de ouvir, principalmente pela maravilhosa potência vocal de Emilly, que entrega toda a emoção e vida em seu som, com destaque para We Move as One, Finding Freedom e Last Ride. A banda certamente contribuiu para alguns belos moshpits, formados entre inúmeros fãs e recém-fãs encantados pelo carisma do grupo.

Como tudo o que é bom, sempre chega ao fim, com o término do show do EKT, era a tão aguardada hora do grande contingente de fãs do Bad Omens. Antes da entrada dos músicos, e de vez em quando ao longo do show, rolaram alguns vídeos introdutórios, que faziam parte do storytelling da performance. Para uns, um “enche-linguiça” e uma perda de tempo. Para outros, esses elementos faziam parte do conceito, como um filme narrado através da música.

O conjunto, formado por Noah Sebastian (vocal), Nicholas Ruffilo (baixo), Joakim Karlsson (guitarra) e Nick Folio (bateria), lembrou bastante a performance de Poppy, com interações pontuais com fãs, prevalecendo o conceito e a narrativa desejada. Isso podia não fazer tanto sentido para muitos, mas, certamente, para os fãs, representava um marcante momento da primeira vinda dos americanos às nossas terras.

Ainda falando sobre Poppy, se desconsiderarmos a aparição surpresa de John Dolmayan, a banda foi a única internacional a trazer outro artista do evento para uma performance conjunta. Poppy entrou para performar V.A.N., a música tocada por ela mais cedo, e agora em conjunto com os músicos para total alegria e loucura dos fãs, que berravam, cantavam e sacavam seus celulares para registrar o momento.

Com breakdowns e muito grito, o conjunto mostrou a receita para angariar a juventude através de uma sonoridade forte e interessante, mesclando elementos eletrônicos e energia, com destaque para as músicas ANYTHING > HUMAN, Like a Villain e THE DEATH OF PEACE OF MIND. Com rodas que giraram de um lado para o outro e até com sinalizadores, muitos corpos foram pressionados na grade, certamente deixando os fãs satisfeitos. No entanto, assim como boa parte das bandas do dia, soou mais como uma alegria nichada do que como bandas que cativaram e romperam barreiras de seus próprios quadrados.

O término do Bad Omens revelou também outra questão interessante: a quantidade de pessoas que estavam ali apenas por eles. Tirando a quantidade (que não foi pouca) de pessoas, em sua maioria mulheres, que eram retiradas pelos bombeiros ao longo do show devido a mal súbitos. Houve também uma grande quantidade de pessoas que deram aquele famoso “migué” para serem removidas, por estarem lá apenas para ver o conjunto, não se importando tanto em ver de longe a famosa Banda do Eloy.

Mas, antes de adentrarmos o que foi o show comemorativo de 25 anos do álbum Self-Titled, primeiro precisamos comentar sobre a banda que encerrou o palco Maggot com muita responsabilidade, relevância e tradição: o Black Pantera.

Chamados de última hora para substituir o Motionless in White na edição de 2022 e tendo sido a primeira banda do dia no palco Knotstage da edição passada. Para uma feliz surpresa, um segundo convite chegou este ano, desta vez para ocupar um lugar não só de maior responsabilidade, como também de maior merecimento: o de encerrar o palco Maggot e sendo também a primeira banda da história do festival a retornar para outra edição.

Tivemos o prazer de presenciar aquele show já conhecido e que dispensa comentários, de uma das bandas mais atuais e necessárias do Brasil. Trazendo toda aquela energia e se mostrando absurdamente felizes e emocionados pela oportunidade, o Black Pantera entregou tudo de si desde o começo, com Provérbios, seguido de Padrão é o Caralho, promovendo inúmeras rodas espalhadas pelo festival, que também contaram com uma boa cota de sinalizadores para o incômodo e desespero dos seguranças.

O power trio mineiro, formado por Charles Gama (guitarra), Chaene Gama (baixo) e Rodrigo Pancho (bateria), trouxe muita energia, provando que tem muita banda gringa por aí que tem que comer muito arroz e feijão para competir com o som nacional, trazendo ainda destaques para Sem Anistia, que contou com o clássico momento em que apenas as mulheres eram convidadas a moshearem, enquanto os músicos entoavam o bom e velho “Só as Minas”.

Entre pulos, saltos e pedidos de agachamentos para mais pulos e saltos, a banda angariou um bom ânimo entre fãs e não fãs, ao proporcionar também um dos momentos mais emocionantes do dia, com o pedido para acender lanternas e cantar Tradução, uma emblemática música que já pode ser considerada um hino em homenagem às mães. Em A Revolução é o Caos, ainda brincaram com uma pequena intro de My Own Summer (Shove It), do Deftones.

Certamente uma banda digna de encerrar um dos palcos. Se fosse para tecer qualquer crítica à performance, seria um certo incômodo percebido em alguns momentos de iluminação, onde, assim como o Ratos de Porão, na noite anterior, parecia que os músicos enfrentavam alguns pequenos problemas em certos momentos. Eles foram resolvidos (diferentemente do dia anterior), podendo ter sido resultado da preparação que ocorria no palco ao lado.

Finalizados os trabalhos do palco Maggot, era hora de aguardar para o espetáculo que ocorreria ao lado. Para quem esteve presente no dia anterior, já sabia mais ou menos como seria a composição de palco e os famosos trajes clássicos originais da formação do primeiro álbum do Slipknot. Ainda assim, para a alegria dos brasileiros, iríamos presenciar um segundo setlist totalmente diferente do primeiro dia, sendo este inteiramente dedicado ao álbum Self-Titled, lançado em 1999 e razão pela super turnê global dos mascarados.

Diferentemente do sábado, ao som de Dream Weaver, de Gary Wright, o gostinho dado no dia anterior através da sequência de 742617000027, (sic), Eyeless e Wait and Bleed (únicas músicas repetidas) era preenchido com o restante da pancadaria, que traziam e faziam história em uma mesma noite ao reproduzir o álbum na íntegra. Como foi surreal presenciar esses homens agindo e performando, dando a sensação de ainda estarem na casa dos vinte anos.

Ainda ao som e plenos pulmões de “Eloy, Eloy” e “Banda do Eloy”, a verdade é que muitos ali deixaram a brincadeira e zoeira de lado por um tempo para prestigiar e acompanhar boquiabertos a sensacional performance que, tão rapidamente, já deixava a do dia anterior no chinelo (havaianas, porque ainda assim foi igualmente um ótimo show). Em Tattered & Torn, tivemos ainda o incrível remix de Sid Wilson (DJ e teclado), com a continuidade e visceralidade do show tomando proporções cada vez maiores, assim como as rodas que cirandavam para cá e para lá.

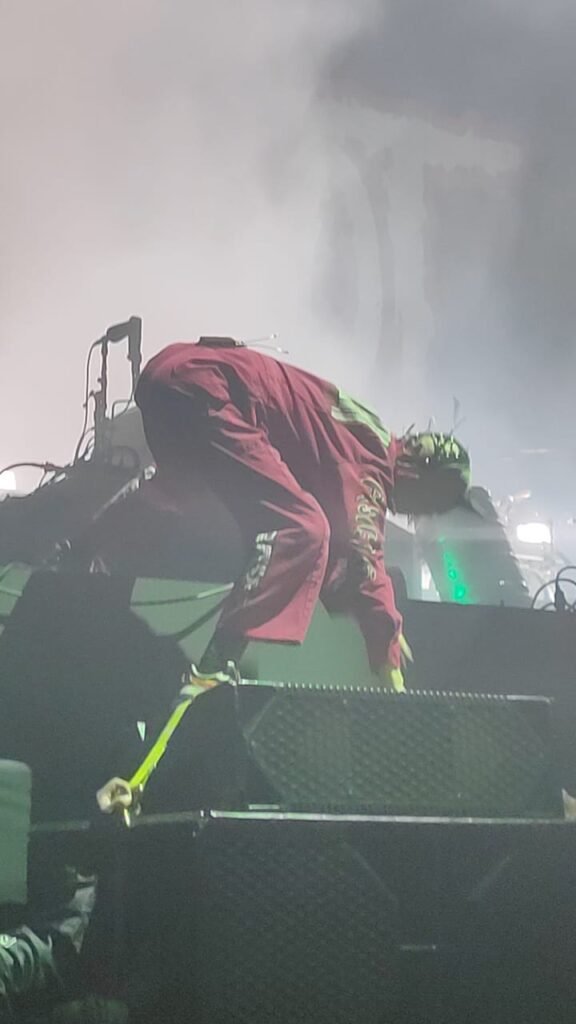

Para além da entrega e performance incrível de cada membro, se tinha ainda as figuras de Tortilla Man (também conhecido como Tapioca Man) e Clown (percurrionistas), que iam de um lado para o outro incessantemente, interagindo com o público, assim como o próprio Sid Wilson, que passava por toda a extensão do palco, até o palco Maggot, para a alegria dos fãs mais distantes.

E o que dizer das guitarras frenéticas de Mick Thomson e Jim Root, que cantavam enquanto íamos passando pela história de uma das bandas mais importantes do cenário do metal atual. Dava para sentir a própria emoção nas palavras de Corey Taylor, fosse nas músicas ou nas interações com o público, pela felicidade de compartilhar não só aquele momento conosco, como também compartilhar o novo integrante que já parecia ser parte da família e que todos viam com admiração, nosso querido Eloy Casagrande, o destruidor de baterias.

Com uma sequência de músicas que dispensa comentários, pela rara possibilidade de poder ver um fluxo linear de um álbum ser tocado em sua integralidade, formando perfeitamente a narrativa conceitual proposta, nem é preciso dizer que toda a visceralidade, agressividade e emoção do Slipknot foi manifestada, extraída e impressa nos corações do público, de 1999 para 2024. O grande destaque da noite, a cereja do bolo, ocorreu em Scissors, a música de fechamento do grande espetáculo.

E isso porque, para além do eletrizante início com nosso Tapioca Man “afiando” a percussão no centro do palco, tivemos também um dos mais brutais solos de bateria de nosso Eloy, com duração de aproximadamente quatro minutos, no que parecia um público que havia parado de respirar e se concentrava, em um profundo transe, enquanto nosso homem-mutante mostrava do que era feito. Certamente, um momento que ressoará pela perpetuidade na história do metal no Brasil, o solo de nosso poderoso Eloy selou um dos momentos mais icônicos e históricos do festival em nossas terras.

Ao final, apesar dos erros e desafios enfrentados, o Knotfest proporcionou dois dias de muita entrega e música. E, no que tange ao Slipknot em si, ficou a confirmação de que é uma das maiores bandas do mundo, e uma das mais queridas pelos brasileiros, que, após este dia, ganhamos muitos outros motivos para acompanhar essa banda que ainda está muito longe de encerrar sua história.